が

が  で微分可能、すなわち

で微分可能、すなわち

が

で微分可能、すなわち

の極限値が存在し、が

で微分可能、すなわち

の極限値が存在するとき、合成関数は

で微分可能で、 その微分係数

は

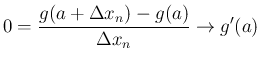

となる。まず、この公式の、高校の教科書などに書かれている証明を改めて紹介する。

証明

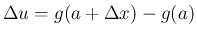

であり、とすれば

で、 また仮定 (1) より

となるので、(4) は、

と書ける。よって、(5), および仮定 (1), (2) により (7) はの ときに

に収束するので (3) が成り立つ。

(証明おわり)

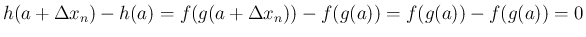

高校の教科書などの証明はこれで終わりなのであるが、 講義の教科書 [1] の付録にある証明で指摘している通り、 上の証明には問題がある。それは、(6) の式変形の部分である。 元々、

の定義は、「 が

が  の状態を保ちながら

の状態を保ちながら  に近づくとき、

それはどのような近づきかたをしても

に近づくとき、

それはどのような近づきかたをしても  の値が

の値が  に近づくこと」

であり、特定の点列を除外して近づくことは許されない。

に近づくこと」

であり、特定の点列を除外して近づくことは許されない。

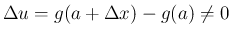

一方で、

は、

は、

が 0 に近づくときに途中で

が 0 に近づくときに途中で  が 0 の値を取ることは

十分ありうるし、それが無限個の場合もありうる。その簡単な例は、

が 0 の値を取ることは

十分ありうるし、それが無限個の場合もありうる。その簡単な例は、

(定数) の場合であり、

教科書 [1] に書いてあるような

(定数) の場合であり、

教科書 [1] に書いてあるような  の近くで無限に振動する場合もある。

ところが

の近くで無限に振動する場合もある。

ところが  となる

となる  では

当然 (6) の式変形が行えず、

よってそのような

では

当然 (6) の式変形が行えず、

よってそのような  に対しては (6), (7) では

に対しては (6), (7) では  に

収束することが示せていない、ということが問題となる。

に

収束することが示せていない、ということが問題となる。

これを、場合分けして考えるのが教科書の付録にある証明であるが、

少しそれを明確にするために次のような集合を導入しよう。

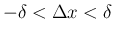

十分小さい  に対して、集合

に対して、集合  ,

,  を

を

に対して

に対して  が空集合になれば、

が空集合になれば、

,

,

に対して、

に対して、

なので上の論法で証明は終了する。

なので上の論法で証明は終了する。

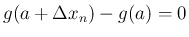

問題なのは、どんなに小さい  に対しても

に対しても  が空集合に

ならない場合、すなわち

が空集合に

ならない場合、すなわち  の中に少なくとも 0 に収束するような

の中に少なくとも 0 に収束するような  の無限列が存在する場合である。以下、そのような場合を考える。

の無限列が存在する場合である。以下、そのような場合を考える。

この場合、逆に  が空になる場合もあるが、

が空になる場合もあるが、 内で

0 に収束するような

内で

0 に収束するような  の列に対しては、上の論法により

(4) が

の列に対しては、上の論法により

(4) が  に収束することは言える。

に収束することは言える。

内で 0 に収束するような

内で 0 に収束するような  の列を

の列を

と

書くことにすると、

と

書くことにすると、

であり、

よって

であり、

よって

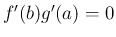

に対して、仮定 (1) により

に対して、仮定 (1) により

でなければいけないことになる。

そして、当然

でなければいけないことになる。

そして、当然

がどのように近づいても (4) は 0 に収束することになり、

すなわちその極限の存在が保証され、

まず

がどのように近づいても (4) は 0 に収束することになり、

すなわちその極限の存在が保証され、

まず  が

が  で微分可能であることがわかる。

そして、その微分係数

で微分可能であることがわかる。

そして、その微分係数  は 0 であり、

それは確かに

は 0 であり、

それは確かに  に一致することになる。

に一致することになる。

これで、 の中に少なくとも 0 に収束するような

の中に少なくとも 0 に収束するような  の無限列が存在する場合でも、

公式 2.6 が成り立つことが示されたことになる。

の無限列が存在する場合でも、

公式 2.6 が成り立つことが示されたことになる。

教科書 [1] 付録の証明も、ほぼ同じことを言っているのであるが、 若干説明が足りないので、やや理解しにくいのではないかと思う。

竹野茂治@新潟工科大学