2025-12-20 頃にリリース版の 6.0.4 が出ていました。 6.0.4 での変更、修正は以下のようです。

- 新規: 浮動小数の無限大 (INFINITY) を示す変数 Inf を事前定義

- 新規: "sharpen" フィルタで階段関数の垂直な端も処理するように。

- 新規: gprintf の書式指定子 %C と %Ci

- %C 複素数値を {a, b} とする書式

これは gnuplot "printf" コマンドが使用する書式 - %Ci 複素数値を a + bi とする書式

実部と虚部の両方を、lic の %g の書式で、 幅と精度のオプション付きで出力する

- %C 複素数値を {a, b} とする書式

- 新規: ARM 上の 64bit 版 Windows システム上でのインストールを可能に

- 新規: mingw: オプションで MSYS2/CLANG64 環境を使用できるように

ARM 上の Windows へのクロスコンパイルをサポート - 変更: c23/gcc15 への最適な互換性用に configure と header を更新

- 変更: splot with pm3d fillcolor

が適切な反例を生成するように - 変更: utf8 の環境で gprintf の書式 %H が %h とは別のものになるように %H は仮数部と指数部の間のドットを使用する

- 変更: kitty, sixel: デフォルトサイズを teminal window の 100% 幅, 75% 高さに

- 変更: plot コマンドのキーワード "sample" を部分的に非推奨に

plot コマンドは、"plot" の次の最初のものを軸の範囲とし、 それがあれば、それは x, y, x2, y2 の初期の軸範囲を更新する。

[t=min:max:increment] のように 2 つ目のコロンが範囲内にあると、 それは軸範囲ではなくサンプリング幅を明確に示すので、 "sample" キーワードは必要ない。- 変更: 等高線を 100-線分断片に切断しない

これは、polygon で等高線を使用する際のバグの修正。

以前の等高線ラベルの配置を維持するためには、 "set contrlabel interval 100" とする- 修正: sixel: 透過型背景のサポートの改良 (Bug 2828)

- 修正: kitty: 透過型背景上のアニメーションのサポート

- 修正: webp: 透過型背景上のアニメーションのサポート

- 修正: pm3d 曲面の色の割り当てに関する後方修正導入

"set pm3d implicit" + "with lines" は "with pm3d" と同じだった

"fc background" のサポートを追加- 修正: colorbox の fill スタイルと pm3d 曲面の fill スタイルを同じに

- 修正: svg: fillstyle solid

が透過で正しくない処理をしていた - 修正: 3 次元 box と polygon の transparent fill color (Bug 2812)

- 修正: ARM プラットホームでの alpha チャンネル色 (Bug 2812)

- 修正: "set dashtype i (n,m)" のあいまいな書式を改善 (Bug 2814)

- 修正: svg: 文字列断片のフォントサイズの変更が失われていた (Bug 2816)

- 修正: "reset session" は multiplot モードを終了する必要あり

- 修正: 極座標モードでの filledcurves の above/below の決定 (Bug 2825)

- 修正: hidden3d の線分のキャッシュはあれば常に flush するように (Bug 2836)

- 修正: 整数 a, 整数 b < 0 に対する a**b の、 "set overflow NaN" か "set overflow undefined" の場合の不正な評価

- 修正: asin, acos, asinh, acosh のある範囲での精度の喪失 (Bug 2839)

今回は、開発版で修正されたものが多く導入され、 新規機能の後方導入はそれほどないように感じます。

また、上には書かれていませんが、 gnuplot window の上のアイコンの上にマウスカーソルを移動すると そこに吹き出し文字が出るのですが、 6.0.X の Windows 版バイナリでは その日本語表示が文字化けするという問題が起きていたようです (cf. USB メモリ活用講座 【gnuplot 6 ポータブル化】: ツールバーのツールチップ表示の文字化け解消)。 その問題も 6.0.4 では修正されています。

ARM 上の 64bit 版は、本家でもバイナリが公開されていて、

- gp604-woa.exe: ARM64 上の Windows 用バイナリ

- gp604-win64-clang.exe: 通常の Windows 上のバイナリ

- gp604-os2-emx.zip: OS/2 用のバイナリ

- gp604-dj.zip: DJCPP での DOS 用のバイナリ

のようになっています。 なお、通常の Windows バイナリに「clang」とあるのは、 現在は gcc の他に clang でコンパイルできる環境を整え、 現在は clang でコンパイルしているから、のようです。

6.0.4 の all.dem の出力も置いておきます。

- all.dem の PDF 出力 (gnuplot-6.0.4)

all-604-20251224.pdf (774 ページ、26,430,899 Byte) - その画像を小さくした一覧 (gnuplot-6.0.4)

all-604-20251224-list.pdf (13 ページ、36,173,296 Byte)

前回の 6.0.3 用のもの (「情報やメモ (06/10 2025)」) と比較すると、以下のようになっています。

- 追加されたもの (6.0.4 のページ番号):

- 349 (sharpen.dem)

sharpen.dem に一つ、階段関数に対するものが追加されているだけです。

最新の開発版 (git) の all.dem の出力を置いておきます。

- all.dem の PDF 出力 (2025-07-22 の GIT 版)

all-cur-20250731.pdf (782 ページ、26,957,666 Byte) - その画像を小さくした一覧 (2025-07-22 の GIT 版)

all-cur-20250731-list.pdf (14 ページ、35,484,954 Byte)

「情報やメモ (05/16 2025)」 の時点のデモ (781) と比べると、以下が変更されています。

- 新規追加: 349 ページ (sharpen.dem)

sharpen.dem 自身は前からありますが、そこに一つ、 multiplot で int(x) という不連続関数を sharpen なしと sharpen ありで描いた場合の比較のデモが追加されています。

05/15 以降の GIT 版 (6.1) の変更としては以下のものがあるようです (ドキュメントより)。

- 文字列内で Unicode エスケープシーケンス (\U+xxxx) が使えるように

- gprintf 用の複素数値を表示する書式指定子 %C, %Ci と set imaginary_i

- sharpen フィルタが階段関数のような垂直な不連続も対応するように

2. は、複素数 a+bi (gnuplot では {a,b}) を %C では {a, b} と、 %Ci では a + bi と表示する書式指定です。 %.2C などのような使い方もできますし、 虚数単位 i を set imaginary_i で別な文字列やフォントに変えることもできます。

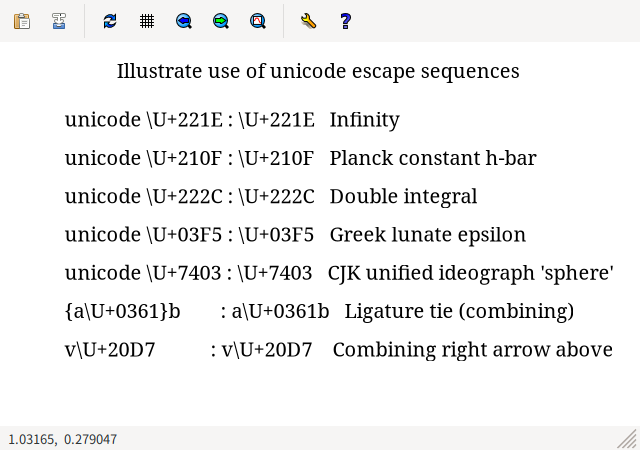

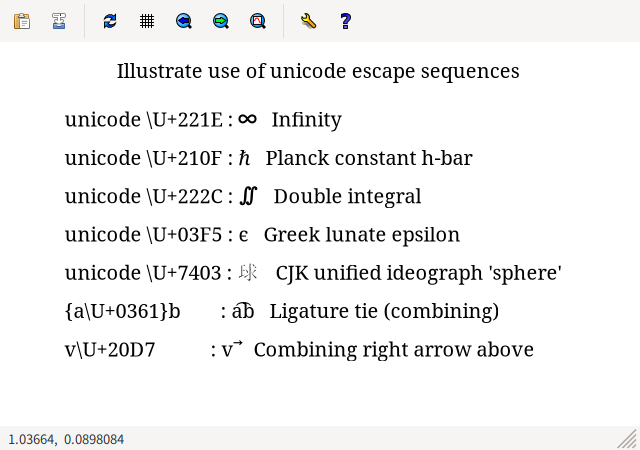

1. は 5 月位には入っていた機能だと思いますが、 enhanced 文字列以外の文字列内で \U+xxxx をそれが示す UTF-8 文字列に置き換える機能です。 単一引用符内でも二重引用符内でも機能しますが、 日本語ロケールの環境下では、UTF-8 ロケールでないと動作しません。 例えば、上の一覧でいうと 584 ページがそのデモ (unicode.dem) ですが、 上のデモは EUC-JP 環境 (LANG=ja_JP.EUC-JP) で実行したので \U+2221 などがそのまま表示されています。 UTF-8 ロケール (LANG=ja_JP.UTF-8) にすれば UTF-8 文字で表示されます。

- unicode.dem の EUC-JP 環境での wxt terminal での出力

- unicode.dem の UTF-8 環境での wxt terminal での出力

かなり便利な機能だと思いますが、 日本語との相性については色々検証が必要かもしれません。

2025-06-07 頃にリリース版の 6.0.3 が出ていました。 6.0.3 での変更、修正は以下のようです。

- 新規: "contourfill {at base} {fs {no}border}" を開発版から後方導入

- 新規: "save changes <filename>" を開発版から後方導入

この亜種はセッションの開始状態と現在の状態との差分のみを保存する。 - 新規: "plot <data> ... if (filter_condition)"

を開発版から後方導入

if の条件を満たす入力行のみを通常のように処理する。

失敗する行は本質的に無視される。 - 新規: watchpoint label の改良を 6.1 から後方導入

各ウォッチターゲットはユーザ関数で生成するそれ自身のラベルを持てる。 - 変更: 3D polygon オブジェクトがオブジェクト毎に fill border

属性を持つよう

"splot with polygons" に対しては、 "set pm3d" によるただ一つの属性集合をすべての 3D ポリゴンが共有するという制限は維持されている。 - 変更: multiplot のマウス操作と replot の改良を 6.1 から後方導入

- 変更: wxt: configure 時の --with-wx-multithread オプションを削除

- 変更: watchpoint 関数ターゲットの制限を削除; 任意の関数が可能

- 変更: "with hsteps" は "set boxwidth" をデフォルト幅に

- 変更: column(0) は複素数値でなく整数値を返すように

- 修正: hidden3d + pm3d の組合せのサポートの 6.1 からの後方導入 これは深さソートの pm3d 曲面上への等高線配置を可能にする (Bug 2762)

- 修正: "with yerrorbars" の誤差棒幅が OUTRANGE に影響しないよう (Bug 2749)

- 修正: qt: 透明な凡例が不正な対話型トグルを引き起こす問題 (Bug 2761)

- 修正: "splot ... using 1:2:3:4 lc palette" の 6.0.2 への巻き戻し (Bug 2784)

- 修正: boxplots の x 軸に沿うカテゴリラベルの配置 (Bug 2789)

- 修正: qt, cairo: "set colorbox invert" が 空のカラーボックスを生成していた問題

- 修正: 狭い範囲での対数軸に沿う副目盛りの配置の問題 (Bug 2765)

- 修正: 疎行列による画像で角が欠けることを許容 (Bug 2791)

- 修正: function blocks に関する様々な場面に対するエラー処理 (Bug 2797)

今回も、開発版で導入された新規機能の後方導入 (backport) がいくつか含まれています。 個人的には、plot の最後につける if フィルタの導入がかなり大きいと感じます。

6.0.3 の all.dem の出力も置いておきます。

- all.dem の PDF 出力 (gnuplot-6.0.3)

all-603-20250610.pdf (773 ページ、26,387,221 Byte) - その画像を小さくした一覧 (gnuplot-6.0.3)

all-603-20250610-list.pdf (13 ページ、36,071,542 Byte)

前回の 6.0.2 用のもの (「情報やメモ (12/27 2024)」) と比較すると、以下のようになっています。

- 削除されたもの (6.0.2 のページ番号):

771, 774-778 (watchpoints.dem) 計 6 ページ (そのうち幾つかは watchpoints2.dem に分離されたが all.dem には入っていない) - 追加されたもの (6.0.3 のページ番号):

- 349 (if_filter.dem)

all.dem の出力はそれほど大幅に変わってはいませんが、 6.0.3 には wach_contours.dem も追加されていて (all.dem には入っていない)、 watchpoint による等高線のラベル付けのサンプルが示されています (GIT 版では all.dem に追加されている)。

watchpoint は最近 GIT 版でも次々と改良されていて、 それが早々に 6.0.3 にも後方導入されました。 私はそれほどまだよく理解したわけではないし、 それほど必要性は感じていないのですが、 上の等高線のラベル付けなど色々な応用があるようなので、 そのうちにサンプルを作ってここで解説できたらと思ってます。

(cf. 「情報やメモ (12/24 2025)」)

最新の開発版 (git) の all.dem の出力を置いておきます。

- all.dem の PDF 出力 (2025-05-15 の GIT 版)

all-cur-20250516.pdf (781 ページ、26,763,663 Byte) - その画像を小さくした一覧 (2025-05-15 の GIT 版)

all-cur-20250516-list.pdf (14 ページ、34,977,149 Byte)

「情報やメモ (02/26 2025)」 の時点のデモ (786) と比べると、以下が変更されています。

- 削除: 779, 782-786 ページのもの (watchpoints.dem)

- 新規追加: 781 ページ (watch_contours.dem)

デモの違いは、いずれも watchpoint のデモの入れ替え程度です。

02/26 以降の GIT 版 (6.1) の変更としては以下のものがあるようです (ドキュメントより)。

- splot の set view map や等高線に対する watchpoint

- set table で可変色入力がある場合はそれも出力するように

- term option の set term push/pop による保持

- sum と同様の仕組みで積を行う prod

- svg terminal に description オプションを追加

1. の watch point は、ドキュメントに「3 watchpoint function target」 の節が新設されて説明されています。 等高線のラベルを、この機能を用いて各等高線に貼れるようになっていますが、 それについても説明があります。

2. は、従来「X Y flag」(splot だと Z も) だった table 出力を、 可変色指定がある場合は「X Y color flag」のようにする、 ということで、さらに例えば with vectors のように入力データ列がより多く必要な描画スタイルに対しては、 その分だけの追加列を出力するようになっています。

3. は、従来もあったかもしれませんが、 ドキュメントでは従来は「直前の set term で指定したオプションを、 その後の set term がそれをリセットはしない」とあったのが、 現在のドキュメントでは、「同じ出力形式を同一セッション内で 複数回呼び出す場合でも、前に指定したオプションは後の方でも また指定する必要があるかもしれない」と書かれていて、 オプションをちゃんと保存するには「set term push」を使え、 という具合に書いています。「set term push は、現在の出力形式と設定、 指定オプションを、set term pop で復帰するまで記憶している」 とあり、オプションまで保存するにはこれを使え、 という感じに書かれています。

4. は最近導入されたもので、従来あった、sum によるΣ記号のような和、 すなわち「sum [n=1:10] n」で 55 が返るような計算と同様の仕組みで、 Π記号のような積の仕組みとして prod というものが導入されました。 「prod [n=1:5] n」は 5!=120 を返します。 なお、繰り返し変数の終了値が開始値よりも小さい場合は 1 を返します (sum の場合は 0 を返す)。 これを使うと、例えば Lagrange 補間などが、ほぼ定義通りに書けます。

array a[5] = [1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 9.0]

array b[5] = [2.0, 5.0, 1.0, 3.0, 2.0]

f(x,a,b,n) = sum [j=1:n] (prod [i=1:j-1] (x-a[i])/(a[j]-a[i]))

* (prod [i=j+1:n] (x-a[i])/(a[j]-a[i]))*b[j]

set xrange [0:10]

set xtics 1

set grid

plot f(x,a,b,5)

5. は、set term svg のオプションとして「description "string"」 が追加され、 その string 部分は XML desc タグとして使うようになったようですが、 私には意味はわかりません。

gnuplot-6.0.0 から関数ブロック (function blocks) が使用できるようになりました。 これは、gnuplolt スクリプト内部で関数を定義して利用できる機能で、 従来の関数定義は 1 本の数式でしか関数は定義できませんでしたが、 関数ブロックでは、より複雑な式を使ったサブルーチン形式で関数を定義でき、 局所変数や、gnuplot の set コマンドなども使用することが可能です。

また、この関数ブロックは、値を返す関数だけでなく、 いくつかの gnuplot コマンドを引数に応じて実行する「子スクリプト」 のような使い方も可能で、その場合は evaluate で実行します。

ただし、関数の実行速度は早くないですし、 関数ブロック内で関数ブロックを使用したり、 plot や stats コマンド等を再帰的に使用、 すなわち plot コマンドで呼び出す関数ブロック内部で plot や stats を使用することはできません。

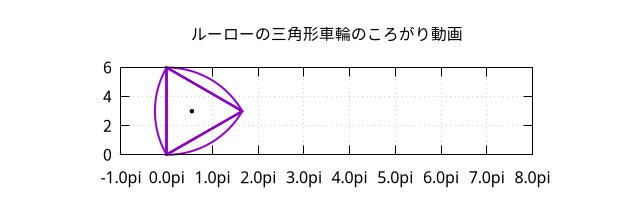

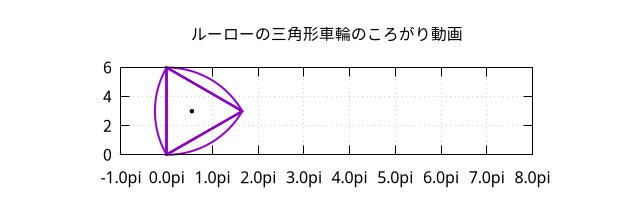

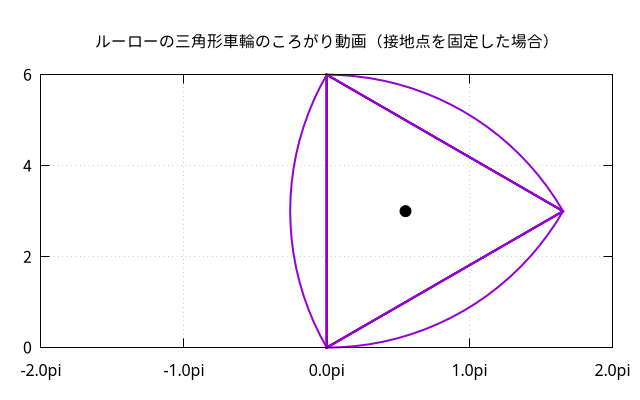

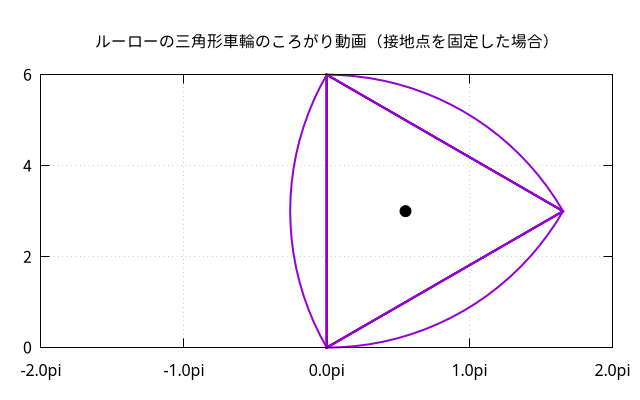

ここでは関数ブロックの使用例として、 ルーローの三角形の回転アニメーションを紹介します。 ルーローの三角形自体は set object で描画しますが、 それを関数ブロックを用いてサブルーチン化します。 ルーローの三角形は、正三角形の回りに円弧を追加することで 「等幅曲線」にしたものです。

正三角形の一辺が r で、中心が px,py のルーローの三角形を rot 度だけ回転したものは以下のように関数ブロック化できます。

function $reuleux(r,px,py,rot) << EOD

local rr = r/sqrt(3)

local pr = 0.02*r

local rrot = rot*pi/180

local p1x = px + rr*cos(rrot)

local p1y = py + rr*sin(rrot)

local p2x = px + rr*cos(rrot + 2*pi/3)

local p2y = py + rr*sin(rrot + 2*pi/3)

local p3x = px + rr*cos(rrot + 4*pi/3)

local p3y = py + rr*sin(rrot + 4*pi/3)

unset for [i=1:5] object i

set object 1 circle at px,py size pr lt 1 fs solid

set object 2 polygon from p1x,p1y to p2x,p2y to p3x,p3y

to p1x,p1y lt 1 lw 2

set object 3 circle at p1x,p1y size r

arc [rot+150:rot+210] lt 1 lw 2

set object 4 circle at p2x,p2y size r

arc [rot+270:rot+330] lt 1 lw 2

set object 5 circle at p3x,p3y size r

arc [rot+30:rot+90] lt 1 lw 2

EOD

見てわかるように、全体の構造はデータブロックと同様に ヒアドキュメント形式になっています。 関数ブロックの引数、ここでは r, px, py, rot は関数ブロック内部のみで利用可能 (スコープ) な局所変数で、 さらに内部でも local をつけて定義した局所変数を利用できます。

rr は中心から各頂点までの距離、pr は 中心に置く点の半径、 rrot は rot をラジアンに変換したもの、 (p1x,p1y),(p2x,p2y),(p3x,p3y) は正三角形の頂点です。 正三角形は set object polygon で、 追加の円弧は set object circle で描画しています。 unset object で一度前の object を消去してから 新たに描画するようにしています。

なお、これを正しくルーローの三角形として描画するには、 x 軸と y 軸の縮尺が 1:1 でないといけませんので、 「set size ratio -1.0」が必要です。

これは、値を返さない関数 (手続き) なので、 evaluate で呼び出します。 以下のようにすれば、 ルーローの三角形のころがるアニメーションが見られます。

a = 6

set xrange [-a*pi/6:a*pi/2]

set yrange [0:a]

set size ratio -1.0

set xtics format "%.1Ppi"

set xtics -a*pi/2, a*pi/6

set ytics a/3.0

set grid

pi180 = pi/180

ar = a/sqrt(3)

do for [rot=0:60:1] {

cx = a*rot*pi180 + ar*sin((30 - rot)*pi180)

cy = a - ar*cos((30 - rot)*pi180)

evaluate $reuleux(a,cx,cy,-rot)

plot 0 not

pause 0.01

}

ころがると円弧の弧長分だけ右に進み (a*rot*pi180)、 正三角形の上の頂点が常にその接地点の距離 a だけ真上にあり、 中心はその上の頂点から距離 ar、角度は鉛直下向き方向から 30-rot 度回転したところにあります。 最後に set object の図を描画するために plot 0 を実行しています。

これで 60 度回転する分が表示されますが、 接地点を固定したまま 60 度回転するとまたスタートと同じ形になり、 それを繰替えせば、ころがり続けるルーローの三角形ができます。

a = 6

set xrange [-a*pi/6:a*4*pi/3]

set yrange [0:a]

set size ratio -1.0

set xtics format "%.1Ppi"

set xtics -a*pi/2, a*pi/6

set ytics a/3.0

set grid

pi180 = pi/180

ar = a/sqrt(3)

do for [j=0:2] {

do for [rot=0:60:1] {

cx = a*(rot+60*j)*pi180

+ ar*sin((30 - rot)*pi180)

cy = a - ar*cos((30 - rot)*pi180)

evaluate $reuleux(a,cx,cy,-rot)

plot 0 not

pause 0.01

}

do for [rot=0:60:1] {

cx = a*(j+1)*60*pi180

+ ar*cos((120 - rot)*pi180)

cy = ar*sin((120 - rot)*pi180)

evaluate $reuleux(a,cx,cy,-60-rot)

plot 0 not

pause 0.01

}

}

- ルーローの三角形車輪のころがり動画 :webp terminal 出力

(画像クリックすると動画再生)

- ルーローの三角形車輪のころがり動画 :

pngcairo terminal 出力を animation gif にしたもの

(画像クリックすると動画再生)

中心が上下に移動しながら進むことがわかると思います。

なお、この中心は、常に接地点の真上にあるわけでもなく、

接地点より前に出たり、後ろに下ったりもしています。

円弧部分が接地している場合は接地点の真上にあるのはむしろ上の頂点になります。

上のスクリプトの cx の先頭の項の a*(rot+60*j)*pi180 や

a*(j+1)*60*pi180 は、

接地点の初期位置からの移動距離を表しますので、

それを削除すると、接地点を固定した状態での

ルーローの三角形のころがりの様子が見れます。

これを見ると、中心がどのように動くかむしろわかりやすいかと思います。

- 接地点を固定したころがり動画: webp teminal 出力

(画像クリックすると動画再生)

- 接地点を固定したころがり動画:

pngcairo terminal 出力を animation gif にしたもの

(画像クリックすると動画再生)

なお、今回はアニメーション画像として、webp terminal 出力のものと、 pngcairo terminal 出力の PNG ファイルを GIF に変換して animation gif にまとめたものを用意しましたが、 webp 出力の方は gnuplot のみで完結するので、こちらの方がずっと楽です。 ただし、delay (フレーム間隔) が webp の方が開くのか、 それともブラウザ処理が遅いのか、 うちの環境では webp 出力の方が遅く表示されます。

今回用いた function block によるサブルーチン化は、従来の gnuplot でも 子スクリプトを使うなどの方法で実現できなくはありませんが、 function block の方が保守やテストも楽ですし、 プログラムを書き慣れている人には便利な仕組みだと思います。

「情報やメモ (09/06 2023)」 で報告した、spiderplot で title columnheader を使うと空行の key が生成されてしまう問題ですが、gnuplot-6.0 でも残っていますが (少なくとも 6.0.2 までは)、 一応 04/09 の git 版から解消されました。

なお、spiderplot (や parallelaxes) の「軸」やデータの扱い、 そして key や title の扱いは、 他の描画スタイルとかなり違うので注意が必要です。

通常の描画スタイルでは、plot では軸は 2 軸でデータは (x,y) となっていて、2 軸の張る 2 次元平面上に点 (x,y) のグラフを描くわけですが、 spiderplot や parallelaxes では「軸」は複数あり、 データは各「軸」毎に 1 つずつの列データを指定し、 そのデータの点をその「軸」上に 1 次元的に描画し、 複数回の plot コマンドで複数の軸のデータを与えてそれを線で結ぶ、 という方法になっています。

つまり、with line の場合は、データが

x1 y1 z1のときに「

x2 y2 z2

x3 y3 z3

plot "data" using 1:2, '' using 1:3」

とすれば、一つ目の plot で (x1,y1) の点, (x2,y2) の点,

(x3,y3) の点を順に線分で結び、

2 つ目の plot で (x1,z1) の点, (x2,z2) の点, (x3,z3) の点を

順に線分で結んでいくのですが、

spiderplot, parallelaxes の場合は、

x1 x2 x3のデータ (上のデータの転置) に対して、 「

y1 y2 y3

z1 z2 z3

plot "data" using 1, '' using 2, '' using 3」

とすると軸 1 上の x1, 軸 2 上の x2, 軸 3 上の x3 の点を順に線分で結び、

次に 軸 1 上の y1, 軸 2 上の y2, 軸 3 上の y3 の点を順に線分で結び、

次に 軸 1 上の z1, 軸 2 上の z2, 軸 3 上の z3 の点を順に線分で結ぶ、

という形を取ります。

つまり、「線分で結ぶ一つのグラフ」という単位が、 with line ではデータの縦並び (列) であるのに対して、 spiderplot や parallelaxes ではデータの横並び (行) になります。 そのため、通常の plot では各 plot 要素毎 (=グラフの単位) につける「title」 でグラフの単位毎に key を生成していますが、 spiderplot や parallelaxes では各 plot 要素がグラフの単位ではなく、 「軸」の単位となってしまうため、 plot 要素に「title」をつけても、 それが key を生成したらおかしなことになってしまいます。

そこで、spiderplot や parallelaxes では、 その plot 要素毎の「title」(=「軸」の単位) を、 key ではなく、例外的に「軸」のラベルとして使うようになっていて、 よって columnheader() を使用すれば データの先頭列の文字列を「軸」の名前として貼ることができ、 逆に key には何も生成されません。

ただ、この title による軸ラベルの生成は、 少なくとも spiderplot ではあまりオフィシャルなものではないようで、 実際開発者は、spiderplot では title は無効なもので、 「key()」や「keyentry」を使って key を生成し、 軸ラベルは「set paxis label」を使うべき、と考えているようです。 spiderplot に関するドキュメントにもほぼそのように書かれていて、 title を使用する例は書かれていませんが、 set paxis の項目のところに「平行座標描画 (parallelaxes) の軸は、 plot コマンドの `title` オプションでラベル付けできます」 と書かれていて、これが spiderplot でもほぼ有効になっているのが 上、そして 「情報やメモ (09/06 2023)」 の [b-1] の title columnheader の利用につながっているわけです。

gnuplot の歴史みたいなものを一度まとめておこうかなと思い、 そのために古い gnuplot を少し調べてみました。

今まで、gnuplot-2.0 や gnuplot-1.10A というものがあることは知っていたのですが、 それより前のものは知りませんでいた。 今回、gnuplot の SourceForge を調べてみたら、Git Repository に gnuplot-1.1 (1.1.0) があることを知りました。1.10A より前のものです。 正確には、version.c を見ると、1.10A は 1.1.0A (1989-03-18) で、 1.1 は 1.1.0 (1987-01-26) です。 Git Repository にあるのはこれが一番古いもののようです。

しかし、gnuplot の本家のページ http://www.gnuplot.info には、「Release History」のところに 「gnuplot 1.0 1986」と書かれていますので、 1.0 もどこかにあるはず、と探してみたらありました。

昔まだ Web が発達していないころは、フリーソフトの多くは、 anonymous ftp サイトで配布されていたり、 あるいはネットニュース (Usenet) でテキスト形式に変換した形で 配布されていたりしていました。 gnuplot も同様で、1.10A や 2.0, 3.0 などは Usenet の comp.sources.misc で配布されていました。 その前の方を辿ると、comp.sources.misc の前身のような net.sources にありました。 現在でも、Usenet のアーカイブをしているサイトがいくつかあり、 そこで取得することができます。

- Usenet アーカイブサイト :

https://www.usenetarchives.com/

- その comp.sources.misc : Usenet Archives COMP.SOURCES.MISC

- その net.sources : Usenet Archives NET.SOURCES

- Usenet アーカイブサイト :

https://usenet.trashworldnews.com/

- その comp.sources.misc : [..] comp.sources.misc

- その net.sources : [..] net.sources

前者のサイトのものは、なぜかソースの一部分 (ソース各行の < より後ろの部分) が欠けてしまっているので、 完全なソースは復元できません。 後者のサイトのものなら OK のようです。 gnuplot-1.0 は以下に 4 分割して投稿されていて、 アナウンスも入れると 5 回の投稿です。 それが一つにまとまっています。

- GNUPLOT (5 replies, 11/24/86) : https://usenet.trashworldnews.com/?thread=114748

11/24 と書かれていますが、実際の投稿は 1986-11-18 です。 これらは、自己解凍形式のシェルスクリプトで投稿されたもので、 必要な部分を切り出して sh を実行すればソースが展開されます。 ソースをまとめ直したものも以下に置いておきます。

- gnuplot-1.0.tar.Z (121043 Byte)

version.c を見ると、バージョンは 1.0.3 (1986-11-16) となっています。 ということは、これより前の 1.0.0 もあるのでしょうが、 多分広く公開された最初のバージョンがこの 1.0.3 なのではないかと思います。 付属の README を見ると、

GNUPLOT has been tested on a Pyramid 90x (ucb 4.2 and att V), a VAX 8200 (VMS 4.3), IBM PC's and AT's (MS-DOS 3.1, Microsoft C 4.0).とあります (アナウンスにも同様に書かれています) から、 なんと最初から Unix と VMS, MS-DOS (PC) のマルチプラットフォームでの動作を意識していたことがわかります。 ただ、かなり古いソースなので、そのままコンパイルすることは難しいでしょう。 Makefile のスペースをタブに変換しないといけない箇所もあります。 むしろソースやドキュメントが色々参考になりそうです。

最新の開発版 (git) の all.dem の出力を置いておきます。

- all.dem の PDF 出力 (2025-02-25 の GIT 版)

all-current-20250225.pdf (786 ページ、26,771,273 Byte) - その画像を小さくした一覧 (2025-02-25 の GIT 版)

all-20250225-list.pdf (14 ページ、35,026,975 Byte)

「情報やメモ (12/03 2024)」 の時点のデモ (782) と比べると、以下が変更されています。

- 変更: 683 ページのものが 514 ページへ移動 (extra_points.dem)

- 新規追加: 515-518 ページ (mark_formulas.dem, mark_grouping.dem, mark_labels.dem, windbarb.dem)

この新規追加の 4 つのデモは、いずれも新しく追加された with marks のデモです。with marks は、 「情報やメモ (08/23 2024)」 の時点で既に GIT 版に追加されていますが、 その後ドキュメントやデモが今回追加されています。

「情報やメモ (12/03 2024)」 からの改変には、以下のようなものがありますが、抜けもだいぶあると思います。

- with marks, set mark, set object mark の説明と例がマニュアルに追加

- watchpoint のラベルとして、文字列値関数を指定することもできるように

- save コマンドに marks の設定を保持する save marks が追加

このマーク機能により、自分でも記号を容易に定義できるので、 グラフ上に打てる記号のバリエーションがほぼ無限に広がります。 実際、上のデモの 518 ページは、 天気図の風向風力記号をマーク機能で表現したものです。

さらに、このマーク機能を応用して「グラフに注釈をつける」ことにも使えます。 それが、上のデモの 516-517 ページのデモです。 棒グラフの上についているグループを示す注釈、 および積み上げ型のヒストグラムの右についている線と文字列の注釈が マークを応用してつけられています。

これまでの gnuplot でも、set arrow や set label を駆使すれば、 注釈機能を実現することは不可能ではありませんでしたが、 かなり不自然ですし、スクリプトが相当長くなってしまいます。 それがこのマーク機能では かなり自然なわかりやすい形で実現されていると思います。 まだ私もそれほど把握できていませんので、 今後徐々に使ってみたいと思います。

(cf. 「情報やメモ (05/16 2025)」)